News von Dr. Strunz (14.02.2026-20.02.2026)

Diesen Newsbeitrag finden Sie unter

https://mein-bluttuning.de/news/mikroplastik-und-gesundheit-ein-unterschatztes-risiko/

Wie könnte man das, wofür wir stehen, besser in Worte fassen, als SIE, liebe Leser, es täglich tun?

Täglich erreichen uns Ihre Schreiben, als Mail oder handschriftlich und erfüllen uns mit purem Glück!

Dafür möchten wir einmal Danke sagen, denn Sie beweisen uns Tag für Tag, dass unsere Arbeit, wie wir sie nun schon 33 Jahre lang betreiben, genau ins Schwarze trifft.

Einen Eindruck gefällig?

Genießen Sie doch einfach mit…

„Nach zwei Jahren Schmerzen und Physiotherapie, sowie zahlreichen Arztbesuchen bin ich endlich wieder schmerzfrei. …mein Leben macht wieder Spaß!!“

Oder

„Ich habe alles umgesetzt, was Sie mir geraten haben…andere Ärzte bezeichnen meinen gesamten Krankheitsverlauf als Wunder… unglaublich!“

Oder

„Mein Schutzengel und Sie haben mein Leben wieder ins Gute umgekehrt … DANKE DANKE DANKE!“

Na, wie klingt das? Da geht einem doch das Herz auf! Und genau dafür stehen wir – steht forever young.

Es geht uns nicht nur um die Versorgung mit Vitaminen oder gar die Behandlung eines lästigen Symptoms mit Tabletten. Forever young steht für die Gesamtsicht auf Sie als Mensch, auf Körper und Geist. Für Heilung. In Ihren eigenen Worten auch oft „Wunderheilung“. Wir stehen für Glück und pure Lebensfreude.

Aber wem sag ich das? Sie wissen natürlich Bescheid. Sie, die Sie seit Jahren diese News verfolgen.

Möchten auch Sie andere an Ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit forever young teilhaben lassen? Wir freuen uns über jede einzelne Zuschrift und werden genau diese in nächster Zeit hier auch immer wieder an Sie alle weitergeben.

Ach übrigens: Keine News mehr vom Doc persönlich? Na, na, na… der sitzt täglich vor einer Fülle von Original-News, jedem von Ihnen bequem erreichbar als

und genießt. Und träumt…

Zelluläres Recycling – Ihr Körper kann mehr, als Sie denken

Wussten Sie, dass Ihr Körper über ein ausgeklügeltes Recycling-System verfügt, das defekte Zellbestandteile entsorgt und regeneriert? Die Hauptrolle spielen dabei sogenannte Lysosomen – kleine, spezialisierte Einheiten in jeder Zelle, die aktiv werden, sobald der Körper in den Zustand der Autophagie gelangt.

Autophagie: Der Schlüssel zur inneren Reinigung

Autophagie bedeutet: Der Körper räumt auf. Besonders effektiv geschieht das während des Fastens, bei Low-Carb-Ernährung oder gezielter Supplementierung mit Spermidin und Curcumin. Diese Prozesse tragen dazu bei, Entzündungen zu senken, das Immunsystem zu entlasten und sogar chronischen Erkrankungen vorzubeugen.

Den ganzen Newsbeitrag finden Sie auf https://mein-bluttuning.de/news/autophagie-aktivieren/

Eine besorgte Leserin schreibt mich an, nachdem meine News zum Thema „Rotes Fleisch“ Ende November erschienen ist

(https://www.strunz.com/news/rotes-fleisch-wird-mal-wieder-entlastet.html). Der Focus habe über das Thema „Rotes Fleisch“ geschrieben, käme nur zu einem gänzlich anderen Ergebnis.

Also gut, schauen wir uns kurz an, was der Focus schreibt. Er schreibt in Fakten:

„Eine neue Studie ... zeigt, dass der Konsum von tierischem Protein das Sterblichkeitsrisiko erhöht, insbesondere bei einer Low-Carb-Ernährung.“

Hier kann man bereits den ersten Fehler anmerken. Eine epidemiologische Studie kann so etwas niemals aufzeigen. Kann sie rein technisch nicht. Was man anstelle schreiben darf: „In der Studie wurde ein Risiko ermittelt, wodurch wir den Verdacht äußern, dass rotes Fleisch das Sterblichkeitsrisiko erhöhen könnte.“ Das wäre ein korrekter Satz, denn eine epidemiologische Auswertung kann keinen Beweis liefern, sondern darf nur einen Verdacht äußern, daher Konjunktiv!

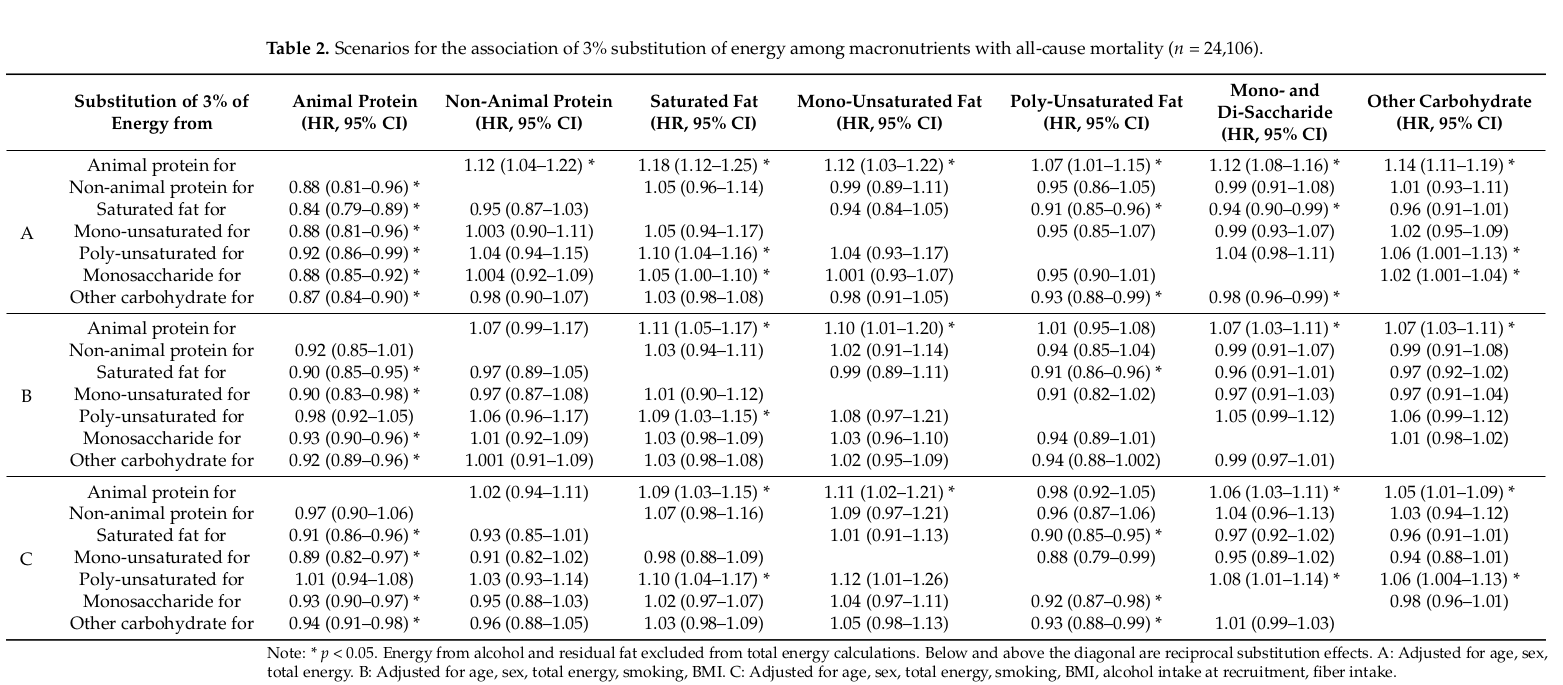

Dann schaue ich mir die Daten an und finde folgende Tabelle mit Risiken:

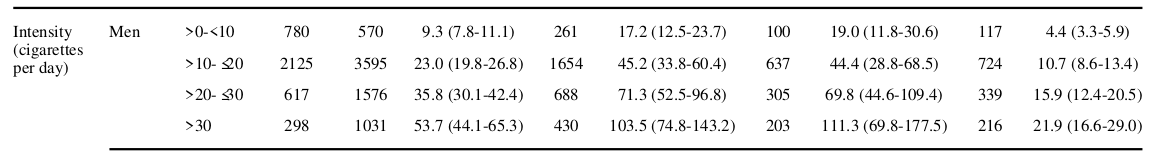

Man sieht anhand der Daten, dass man nichts sieht. Alle gefundenen Risiken sind deutlich unter dem Risikowert von 2,0. Das ist das zweite große Problem dieser Veröffentlichung, denn hier ist absolut kein Risiko zu finden, welches wirklich ins Auge fällt. Aber ich zeige Ihnen mal, was ich meine. Hier sehen Sie das Risiko von Männern, durch Rauchen von Zigaretten verschiedene Arten von Krebs zu entwickeln in Abhängigkeit der Menge, die sie rauchen:

Selbst wenn die beobachteten Männer in dieser Studie nur bis zu zehn Zigaretten am Tag geraucht haben, hatten sie ein erhöhtes Risiko um den Faktor 9,3. Rauchten sie mehr als 30 Zigaretten, so hatten sie einen Risikowert von 53,7. Die oben zitierte „Studie“ zum Thema rotes Fleisch argumentiert mit Faktoren wie 1,12 und 1,15. Epidemiologen waren sich eigentlich mal einig, dass man alles unter dem Faktor 2,0 als Grundrauschen ignoriert. Und wie man bei der Zigarettenstudie erkennt, ein echtes Risiko sieht man auch deutlich. So auch bei Diabetes Typ-2 und dem Entwickeln einer koronaren Herzerkrankung. Dort liegt der Risikowert über 10,0, wo man nicht mehr mit „Grundrauschen“ argumentieren sollte.

Und dann kommt noch der dritte Fehler ins Spiel, nämlich meine Auswertung, die ich Ihnen zum Thema „Rotes Fleisch“ präsentiert habe. Die Logik nach Popper besagt, dass ein schwarzer Schwan ausreicht, um zu zeigen, dass nicht alle Schwäne weiß sind. Denn wenn alle Schwäne weiß wären, dürfte es keinen schwarzen oder gelben Schwan geben. Korrekt? Ich habe ihnen jedoch eine „Studie“ gezeigt, die genau das Gegenteil darstellt und das ist nicht die Einzige.

Hinzu kommen dann noch solche Faktoren wie „healthy and unhealthy user bias“, sprich was „machen“ die Menschen, die mehr rotes Fleisch essen, ggf. anders als diejenigen, die weniger rotes Fleisch essen. Und da ist in der Regel mehr zu finden als Rauchen und Alkohol. Und was generell gar nicht berücksichtigt wird: Um was für eine Zubereitung handelt es sich? Ist das Fleisch in Form eines Burgers aus einer der großen Ketten, wo man weiß, dass die gern mitverzehrten Pommes extrem bedenkliche Moleküle bei der Zubereitung aufgesogen haben oder ist das ein Stück demeter zertifiziertes Rind, welches liebevoll im Bräter mit Kräutern aus dem Garten bei geringer Hitze zubereitet wurde. Es sollte mehr als logisch sein, dass himmelweite Unterschiede dazwischen liegen.

Was nehmen wir mit?

Epidemiologische Untersuchungen dürfen keine feste Aussage treffen, sie dürfen nur einen Verdacht äußern und sollten das dann auch nur tun, wenn die Risiken sichtbar sind und sich nicht mit anderen, exakt genauso durchgeführten Studien, widersprechen, was hier bei diesem Thema nun einmal der Fall ist.

Quellen:

Effect of Iso-Caloric Substitution of Animal Protein for Other Macro Nutrients on Risk of Overall, Cardiovascular and Cancer Mortality: Prospective Evaluation in EPIC-Heidelberg Cohort and Systematic Review, Rudolf Kaaks et al., 2023, DOI: 10.3390/nu15030794

Cigarette smoking and lung cancer – relative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies, Thomas Brüning et al., 2012, DOI: 10.1002/ijc.27339

Über den Autor:

“Robert Krug beschäftigt sich seit 2016 intensiv mit dem Thema Gesundheit und Ernährung im Hinblick auf die Biochemie des Menschen. Seit 2019 veröffentlicht Robert Krug Bücher zu den Themen genetisch korrekte Ernährung und zur ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Doch lassen wir ihn selbst einmal zu Wort kommen, wie er seinen Weg zur Biochemie gefunden hat:

"Ich liebe es, Probleme zu lösen. Das wird mit ein Grund dafür gewesen sein, dass ich 1994 Wirtschaftsinformatik studiert und warum ich leidenschaftlich gern Software programmiert habe. Mein Weg zur ganzheitlichen Medizin erfolgte aus der Not heraus, da ich in 2016 selbst erkrankte und von der Schulmedizin leider keine Hilfe bekam. So fing ich an, mich Stück für Stück mit meinen Problemen zu beschäftigen und zu lesen, um den Problemen auf den Grund zu gehen. Also das gleiche Vorgehen wie bei der Arbeit. Das war sozusagen der Start für mein inzwischen leidenschaftliches Interesse an der Biochemie und somit der Start meiner Reise." ”

T3 ist das aktive Schilddrüsenhormon und hat eine klare Aufgabe: Es steigert die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien. Diese winzigen Strukturen erzeugen ATP, also die Energie, die jede Zelle benötigt. Wenn T3 wirkt, entstehen vermehrt neue Mitochondrien und die Energieherstellung verläuft effizienter. Außerdem werden beschädigte Mitochondrien konsequenter aussortiert.

Direkte Wirkung in den Mitochondrien

T3 bindet unter anderem an einen Rezeptor, der sich direkt in der Oberfläche der Mitochondrien befindet. Dieser Rezeptor stimuliert Gene der mitochondrialen DANN. Untersuchungen zeigen, dass dieser direkte Weg die Energieherstellung und die Proteinsynthese steigert. Beide Wege ergänzen sich, der eine schafft langfristige Anpassungen, der andere sorgt kurzfristig für mehr Energie.

Mehr Energie, mehr Kontrolle, mehr Qualität

Ist mehr T3 vorhanden, entsteht mehr Energie. Wo vermehrt Energie hergestellt wird, entstehen jedoch auch mehr freie Radikale. Wenn genügend Antioxidantien vorhanden sind, ist das überhaupt kein Problem. Die Zellen oder Mitochondrien werden nicht beschädigt. Sogar das Gegenteil ist der Fall, denn die freien Radikale wirken als ein Signal wodurch die gezielte Entfernung beschädigter Mitochondrien, ausgelöst wird. T3 wirkt also nicht nur aktivierend, sondern sorgt indirekt auch dafür, dass die Mitochondrien gesund und leistungsstark bleiben.

Die physiologischen Folgen einer guten Versorgung mit T3 sind klar erkennbar. Die Zellen der Muskulatur nutzen Energie nachhaltiger und sind belastbarer. Im Herz und in anderen Geweben mit hohem Energiebedarf verbessert T3 die Energieherstellung und kann vor Schäden schützen. T3 ist damit ein zentraler Regulator der mitochondrialen Funktion, der Energieproduktion und der Zellgesundheit.

Jod und Selen sind essenziell

Eine gute Jodversorgung ist wichtig, damit der Körper genug T4 und T3 bilden kann, doch viele Menschen in Mitteleuropa nehmen zu wenig Jod auf. Ebenso essenziell ist Selen, da es die Umwandlung von T4 in T3 ermöglicht. Außerdem ist eine entzündungsarme Ernährung mit viel frischem Gemüse, hochwertigen Proteinquellen und Fetten für die Schilddrüsengesundheit und somit für die Bildung der Schilddrüsenhormone essenziell.

Quelle:

Wrutniak-Cabello C, Casas F, Cabello G. Thyroid hormone action in mitochondria. J Mol Endocrinol. 2001 Feb;26(1):67-77. doi: 10.1677/jme.0.0260067. PMID: 11174855.

Über die Autorin:

"Dr. Kristina Jacoby arbeitet seit 2014 Dr. U. Strunz bei der Erstellung seiner Bücher zu. Besonders fasziniert ist sie von den physiologischen Abläufen im Organismus sowie den Möglichkeiten diese mit Lebensstilveränderungen positiv zu beeinflussen.

Physiologie und Genetik waren ihre Schwerpunkte in ihrem Biologie-Studium, welches sie 2002 abschloss. Von 2004 bis 2010 studierte und promovierte sie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Seit 2008 beschäftigt sie sich intensiv mit Meditation und praktiziert täglich.

Das sagt sie selbst zu Ihrer Tätigkeit:

„Jede Krankheit basiert auf Schieflagen im Organismus, die man aufspüren und verändern kann. Davon bin ich überzeugt. Mittlerweile gibt es etliche wissenschaftliche Veröffentlichungen, die das bestätigen. Leider ist das Wissen noch nicht in den Arztpraxen angekommen. Daher möchte ich dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen von diesen Möglichkeiten der Heilung erfahren und in die Lage versetzt werden, sie umzusetzen.“"

„Herr Bundespräsident, was gibt’s bei Ihnen eigentlich zum Frühstück?“

… war eine der Fragen, die ich unserem Staatsoberhaupt unbedingt stellen wollte, als ich seiner Einladung ins Schloss Bellevue gefolgt bin. Ob ich vielleicht eine Überraschung in der Antwort erwartete?

„Ich trinke morgens einen Eiweißshake, gehe dann eine Runde joggen, esse 10 Eier und bevor es ins Fitnessstudio geht, gibt’s noch einen doppelten Espresso mit kolumbianischen Bohnen.“ – war nicht die Antwort darauf.

Am 04.02.2026 lud der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zahlreiche Sportler in seinen Amtssitz nach Berlin ein, um ihnen dort das Silberne Lorbeerblatt zu verleihen. Es ist die höchste staatliche Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen in Deutschland. Ich durfte diese Auszeichnung nun bereits zum zweiten Mal in meiner Karriere entgegennehmen.

Auch wenn ich meine Frage leider nicht so loswerden konnte, wie ich es erhofft hatte, ergab sich zumindest ein angenehmes Gespräch über die Fitness von Herr Dr. Steinmeier. Wir unterhielten uns bei einem schmackhaften Menü mit allein zehn Hauptgängen in Form kleiner Leckerbissen und einem Glas Weißwein über Fußball, Knieschmerzen und sogar über die Orthopäden des Hertha BSC. Auch der neue Crosstrainer im Schloss war Thema unseres kurzen Diskurses.

Doch immerhin! Einem Selfie gemeinsam mit meinen Staffelkollegen konnte Herr Dr. Steinmeier natürlich nicht widerstehen. Oder war es vielleicht eher andersherum?

Vor lauter Speis, Trank und Diskurs vergaß ich leider meine Frühstücksfrage zu stellen. Denn viel Zeit scheint im Schloss Bellevue nie zu sein. So genossen wir das rege Treiben unter Sportlern, die gemeinsam im verschneiten Schloss ihre Erfolge feierten. Dass hinter diesem Fest etwas noch viel Tiefgründigeres zu finden ist, fasste Bundespräsident Steinmeier in seiner Eröffnungsrede gekonnt zusammen.

Er sprach von Menschen, die aus ihrer Natur heraus „fröhliche und selbstbewusste Frauen und Männer“ sind.

Er betonte, dass die Einzelerfolge eines jeden Sportlers eine unbeschreibliche Strahlkraft haben, die weit über die der Selbstbestätigung hinausgeht.

Welche Rolle Unterstützer dabei einnehmen und welche Magie entsteht, wenn sich ein Team gemeinsam der Leistungsdichte der Weltspitze stellt, beschrieb er als „Erfolge, die [nur] mit der Kraft und dem Geist der Zusammengehörigkeit im Team erzielt werden [können]“.

Leistungsfreude, Gemeinschaftsenergie und Selbstwirksamkeit als Treiber für Höchstleistungen. Ich weiß, das hört man immer wieder. Es ist aber so.

Wer mit Freude einen Wettkampf bestreitet und sich eine gesunde Portion innere Zufriedenheit sowie eigenen Anspruch erarbeitet, der kann und wird – getragen von einem herzlichen Umfeld – gewinnen. Es bleibt eine Frage der Mentalität.

Quelle Bilder: Bundespräsidialamt

Über den Autor:

“Justus Mörstedt widmete sich bis zu seinem 14. Lebensjahr in seiner Freizeit dem Triathlon, bevor er sich endgültig auf sein Lieblingselement, das Wasser, fokussierte und Finswimmer wurde. Seit 2019 ist er Sportsoldat und studiert und trainiert im Leistungszentrum Leipzig.

Doch lassen wir ihn selbst zu Wort kommen: „Hier lebe ich meinen Traum: Leistungssport und Medizinstudium. Mich fasziniert es, das neu Erlernte im Sportleralltag in die Praxis umzusetzen und somit den oft trockenen Inhalten ein wenig Leben einzuhauchen.“

Diese Kombination macht sich bezahlt: im Juli 2024 wurde er zweifach Weltmeister. Über 200 m Streckentauchen hält er den Weltrekord. Falls Sie neugierig geworden sind, was Finswimming ist, sehen Sie sich in den News um, oder werfen eine beliebige Suchmaschine an!

Forever young wurde ihm mit seinem Einstieg in den Profisport sozusagen „in die Wiege gelegt“. Sein Trainer sagte immer: „Wer hier mitmachen will, muss mindestens ein Strunz-Buch gelesen haben.“ Zu Wettkämpfen verteilte er den Sportlern immer Vitamineral 32. Mit den Jahren in Leipzig hat sich in seinem 24 Jahre jungem Kopf so einiges zusammengesammelt, was er gerne mit Sportlerkollegen unter anderem hier in den News teilt. Dabei unterstützen wir als forever young ihn als Sponsor."

Noch nie wurden Frauen in der Breite so alt wie heute. Um 1900 lag die durchschnittliche Lebenserwartung vielerorts bei etwa 50 Jahren. Natürlich gab es auch damals Frauen, die deutlich älter wurden, aber das war eher die Ausnahme als die Regel. Heute ist es für die meisten von uns normal, mehrere Jahrzehnte nach der letzten Regelblutung zu leben. Das bedeutet: Wir „überleben“ in der Regel unsere Eierstöcke. Und genau deshalb kommen fast alle Frauen irgendwann mit den Wechseljahren in Kontakt – nicht als Randphänomen, sondern als ganz typischer Abschnitt eines langen Lebens.

Umso wichtiger ist die Frage, was diese hormonelle Umstellung im Körper – und besonders im Gehirn – bewirkt, und welche Rolle eine Hormonersatztherapie dabei spielen kann. Denn die Wechseljahre (auch: Perimenopause und Postmenopause) sind für einen Großteil der Frauen mit erheblichen spürbaren körperlichen und psychischen Veränderungen verbunden. Hitzewallungen, Schlafstörungen und vor allem Stimmungsschwankungen gehören zu den bekanntesten Symptomen.

Gut erforscht ist: Mit dem Östrogenrückgang beschleunigt sich bei vielen Frauen der Knochenabbau, und das Herz-Kreislauf-Risiko steigt. Doch was passiert eigentlich im Gehirn während dieser Phase? Und kann eine Hormonersatztherapie (HRT) mögliche negative Auswirkungen auffangen?

Eine im Januar 2026 veröffentlichte, groß angelegte Auswertung liefert hierzu neue, solide Daten. Die Forschenden nutzten die UK Biobank – eine der weltweit größten Gesundheitsdatenbanken – und analysierten Angaben von knapp 125.000 Frauen. Für einen Teil der Teilnehmerinnen lagen zusätzlich MRT-Aufnahmen des Gehirns vor, sodass nicht nur Selbstauskünfte und Testergebnisse, sondern auch messbare strukturelle Hirnmerkmale einbezogen werden konnten.

Das Ziel der Studie war, systematisch zu prüfen, ob und wie sich der menopausale Status (prämenopausal vs. postmenopausal) und die Einnahme einer Hormonersatztherapie (HET) mit vier Bereichen verbinden:

- psychischer Gesundheit (z. B. Angst, depressive Symptome, Schlaf),

- kognitiver Leistungsfähigkeit (z. B. Reaktionszeit, Gedächtnis),

- Gehirnstruktur (insbesondere in Regionen, die für Emotion und Gedächtnis wichtig sind),

- und dem Zusammenspiel dieser Faktoren.

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Mit den Wechseljahren geht im Durchschnitt eine höhere psychische Belastung einher. Prä- und Postmenopausale Frauen berichteten signifikant häufiger über:

- Angstzustände und Panikattacken

- Depressive Symptome

- Schlafprobleme

Diese Befunde bestätigen, was viele Betroffene subjektiv erleben: Die hormonellen Umstellungen gehen nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit emotionalen Veränderungen einher.

Die hormonellen Veränderungen während der Menopause – insbesondere der Rückgang von Östrogen – gelten als möglicher biologischer Mechanismus. Östrogen wirkt im Gehirn unter anderem regulierend auf Neurotransmitter wie Serotonin (wie in meiner News vom 8.2.26 beschrieben) und auch auf Dopamin. Beide spielen eine zentrale Rolle für Stimmung, Schlaf und emotionales Gleichgewicht. Ein Absinken von Östrogen könnte daher direkt zur erhöhten Anfälligkeit für depressive Verstimmungen beitragen.

Diese Ergebnisse sind keine Alarmbotschaft, aber sie machen deutlich: Die mentale Gesundheit verdient in den Wechseljahren mehr Aufmerksamkeit in der Medizin. Genau das fordern viele Frauen und Initiativen schon lange. Welche weiteren Erkenntnisse die Studie zur Hirnsubstanz (MRT-Befunde) berichtet und wie sie einzuordnen sind, erläutere ich in der nächsten News.

Quelle:

Zuhlsdorff K, Langley C, Bethlehem R, Warrier V, Romero Garcia R, Sahakian BJ. Emotional and cognitive effects of menopause and hormone replacement therapy. Psychological Medicine. 2026;56:e24. doi:10.1017/S0033291725102845

Über die Autorin:

"Kyra Kauffmann, Jahrgang 1971, Mutter zweier kleiner Söhne, Volkswirtin, seit 20 Jahren niedergelassene Heilpraktikerin, Buchautorin, Dozentin, Journalistin und seit 3 Jahren begeisterte Medizinstudentin.

Zur Medizin kam ich durch meine eigene schwere Erkrankung mit Anfang 30, bei der mir seinerzeit kein Arzt wirklich helfen konnte. („Ihre Werte sind alle super – es ist alles rein psychisch!“). Hilfe bekam ich von Heilpraktikern, die zunächst einmal eine wirklich gründliche Labordiagnostik durchgeführt haben, ganz nach dem Vorbild von Dr. Ulrich Strunz. Es war eine neue Welt, die sich mir eröffnete und die Erkenntnisse, haben mich sofort fasziniert (ohnehin bin ich ein Zahlen-Daten-Fakten-Fan und habe nicht umsonst das Studium der VWL gewählt). Die Begeisterung war so groß, dass ich meinen alten Beruf an den Nagel hängte und Heilpraktikerin wurde. Meine Praxis führe ich seit 20 Jahren mit großer Begeisterung und bin – natürlich - auf Labordiagnostik spezialisiert und kann so oft vielen Symptomen auf den Grund gehen. In 2 Jahren hoffentlich dann auch als Ärztin.